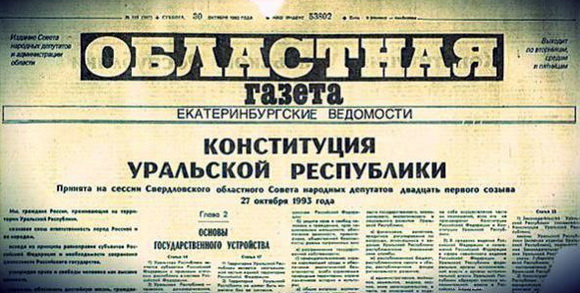

Бытовые условия уральцев XVI- XVII века

Содержание статьи

Традиционные черты жизни и быта

На быт населении края той поры оказывали воздействие процессы освоения и заселения Урала, а также природные условия и хозяйственные занятая. В большой степени в XVI- XVII вв. Урал заселяли черносошные крестьяне и посадский люд Поморья, принесшие с собой элементы материальной культуры Русского Севера: строительные приемы, монументальные усадьбы с бревенчатыми въездами («взвозами») на вторые этажи крытых дворов, с характерными особенностями в планировке самой избы и хозяйственных построек, севернорусские особенности в одежде, питании и пр.

Южные районы Урала и Зауралья заселялись североуральским крестьянством и выходцами из Среднего Поволжья.

В ходе заселения русские вступали в тесные контакты с местными народами. Наиболее ранние и активные взаимосвязи были установлены между русскими и коми-пермяками, от русских были заимствованы не только более развитые формы хозяйства, но и приемы возведения построек и способы изготовления орудий труда, одежды, утвари и пр. Севернорусские черты наибольшее распространение получили в Чердынском, Соликамском, Кунгурском и Верхотурском уездах. Отсюда они позднее и были перенесены в Зауралье и Сибирь.

В XVI-XVII вв. на Среднем Урале образовались этнографические группы, жившие за пределами коренной этнической территории. В отличие от коми-пермяков у татар, марийцев и удмуртов в XVI-XVII вв. экономические и культурные связи с русскими были еще недостаточно глубокими, у них и на новых землях продолжали успешно развиваться принесенные с родных мест традиционные черты жизни и быта.

Значительное влияние на бытовые особенности уральцев оказывали их хозяйственные занятия. Основным среди них было земледелие. Наряду с господствующей в Европейской России системой земледелия — трехпольем на Урале получили распространение и другие способы землепользования. Земли, не вовлеченной в сельскохозяйственный оборот, в XVI-XVII вв. в крае было много. Актуальной оставалась и задача расчистить под пашни «сланные моста» — участки, поросшие невысоким редким лесом. Практический опыт уральского крестьянства подсказал целесообразность возрождения предшествовавшей трехполью переложной системы земледелия.

«Да и поли в Невьянском остроге и иных слободах устроены не против русского обычая (трехполья), полями не разгорожены и хлеб, рожь и ярь по вся годы сеют во всех трех полях»,

— писал московский приказной человек, оказавшийся здесь в 50-е годы XVII в.

Крестьяне прекрасно разбирались в качестве возделываемой почвы. Свидетельством этому является сложная терминология, употреблявшаяся для определения земли: «серяко, «песчаные гривки», «трунда», «низинный белик», «белик», «легкая земля», «глава», «суглинок», «утанца», «материк». Учет местных условий земледелия привел и к улучшению сельскохозяйственных орудий. Здесь была создана наиболее совершенная из сох-односторонок — кунгурская соха, снабженная отвалом.

В результате труда крестьянства, приспособившегося к природным условиям края, Урал превратился в важный центр отечественного земледелия. И. Идес, побывавший здесь в начале 90-х годов XVII в., писал:

«Это путешествие сухим путем до Невьянска доставило мне величайшее наслаждение, так как на пути встречались прекраснейшие луга, леса, озера и самые плодородные и прекрасно обработанные поля, какие только можно себе представить, все хорошо заселенные русскими».

Сельскохозяйственные навыки русского крестьянства усваивались коренными жителями Урала: коми-пермяками, манси. Примечательно в этом отношении наблюдение, сделанное в 1666 г. Путешественник увидел около деревни Караул на западе Верхотурского уезда поля, где росли хорошие хлеба, и отметил, что «жители расчищают окрестности от деревьев и кустарников, превращая их в пашни, местные жители принадлежат главным образом к племени вогулов».

Поселения располагались преимущественно по берегам рек, чаще всего при впадении одной речки в другую. Приречный тип расселения, как и на Европейском Севере, оставался господствующим. В большинстве поселений как у русских, так и у татар, коми-пермяков, удмуртов, марийцев и башкир преобладала беспорядочная свободная застройка. В русских документах о ней говорится так: «…дома стоят врознь» или «дома стоят как попало, каменкой». На Северном Урале нередки и рядовые поселения — одно-, двух- и трехпорядковые. На характер застройки влияли не только природно-географические условия, но и семейно-родовые пережитки и традиции прошлого. Особенно сложной была планировка деревень у нерусских народов. В них обычно выделялись концы, в которых проживали коллективы родственников или же представители разных народов: русские, татары, манси и др. Большинство поселений были малодворными, чаще всего они имели кучевую планировку и на ранней стадии объединяли членов большой семьи. В таких случаях поселение связывалось с именем главы семьи, которое обычно и переходило в название самого поселения.

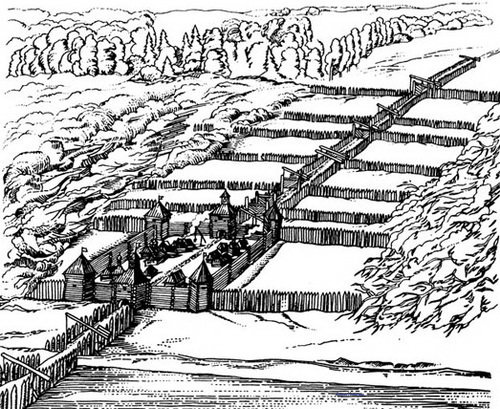

Центром крестьянских поселений становились погосты и слободы. В них находились административные органы, управляющие окрестными поселениями, а также церкви и кладбища. Слободы преобладали на Среднем Урале. В отличие от погостов они, как правило, были укреплены рубленым острогом с башнями. Внутри находились двор слободчика (основателя слободы, обычно из числа крестьян или служилых людей, получавшего определенные административные функции) или приказчика, назначенного воеводой, государевы амбары, церковь. В слободе были также крестьянские дворы и дворы беломестных казаков.

Слободчики, а потом сменившие их приказчики должны были призывать на новые места «вольных охочих людей», тщательно проверять, чтобы это были люди «не беглые и не тяглые», с «отпускными памятями». Они имели право судить жителей слободы «опричь разбойных и убийственных и татинных дел», т. е. кроме разбоя, убийства и воровства в том случае, если кража совершена на сумму 10 руб. Им же разрешалось набирать крестьян в беломестные казаки, т. е. в служилые люди, взяв с них «поручные записи», «чтоб им государевы службы служить и никаким воровством но воровати и в зернь и в карты не играть и не бражничать, от службы никуда не бежать и ружье, которое дано будет, не проигрывать».

Особенности жизни народов Урала сильнее всего проявились в одежде, жилище, пище и утвари.

Дома русских жителей края, как уже отмечалось выше, были близки к постройкам Русского Севера. Избы, рубленные из елового и соснового леса, ставили на высокий подклет, иногда «до трех сажей печатных». Реже были так называемые поземные избы, у которых пол размещался ближе к земле. К жилой части примыкали сени и клети, используемые в хозяйственных целях. В североуральской зоне у русских и коми-пермяков к такой трехкамерной связи сзади вплотную пристраивался двухэтажный двор. Усадьба в целом приобретала двухрядную застройку, в которой жилая часть длинной стороной выходила на проезжую часть поселения.

Этим усадьбам предшествовали однорядные усадьбы, которые состояли из избы, сеней и поставленного за ними двора. В документах начала XVII в. о них чаще всего сообщается так: «…изба на подклети, за ней сени, а позади двор под единой крышей» . Длительное время в деревнях бытовали оба типа усадеб, но преобладающей всегда оставалась трехкамерная связь.

Строительные приемы были общеизвестны, избу рубили в угол — в «обло с остатком сени, клети и дворы возводили тем же способом, но чаще всего у них стены делались заплотом — бревна заводили в столбы. Так, например, в купчих и закладных на дворы в Кунгуре постоянно отмечалось, что продавалась «изба елевая облая, перед избою сенцы и клеть па подклете из заплати». Размеры крестьянских изб на протяжении длительного времени оставались устойчивыми — «до трех сажен, что приблизительно составляло 6,5х6,5 м. В документах встречаются сведения об устройстве крыш. Как в сельской местности, так и в городах преобладали двускатные крыши на «самцах» — бревенчатых фронтонах, с охлупнем. Торцы зашивали причелинами. кровли держались на «желобьях», «курицах». Пользовались «топорным тесом», «драньем», крыли в одну или две «тесницы», чаще всего «в зубец» или «со скальем» — берестой.

У крестьян преобладали черные избы с маленькими волоковыми окнами, дым выходил через окно, прорубленное в сени под потолком. В жилищах финноязычных народов дым удалялся через отверстие в потолке.

Трехкамерное жилище в XVII в. было распространено повсеместно. Так, в Тагильской слободе в 1660-х годах продавалась «изба с сенцами и клетью с погребом», в Ирбитской слободе в 1690-х годах жилище местного священника состояло из избы, сеней и клети, под которыми были подвалы. Такое же жилище было у сына боярского. Многочисленные постройки служебного назначения — приказные, земские, таможенные избы и дома воевод в Соликамске, Чордыни, Верхотурье ц Кунгуре — также были выстроены по этому типу.

В документах XVII в. часто встречается описание усадеб зажиточных крестьян. В них жилая часть была трехкамерной, с горницей вместо клети, а во дворе, кроме обычных хлевов, стояли избы скотские, кожевенные, большие и малые житницы. Еще большее разнообразие документы отмечают в усадьбах слобод и городов. Так, в описи Зырянской приказной избы Соликамского уезда 1697 г. отмечено, что солепромышленники Веретии живут в горницах с подклетами, в которых не только красные, но и волоковые окна имеют «окончины слюдяные». Наряду с обычными были «образчатые печи», т. е. изразцовые. Против горниц были сени, клети с перерубами, у сеней крытые лестницы с двух сторон «на ряжах» — бревенчатых клетках. На дворе стояли конюшни с сенниками, поварни, погреба, бани. Вся усадьба огораживалась бревнами «в столбы» — заплотом с «воротами и калиткою», выходящей на улицу.

У населения городских посадов увеличение жилой избы шло за счет пристенов. Несколько усадеб, где изба с пристеном «да против избы сенник на подклети, да возле сенника сенница на хлеве, а огородец позади двора», огороженный заплотом «с затворными вереями», описаны во многих документах 1611 г. Соликамска.

Судя но документам, внутреннее устройство жилой избы и горницы имело севернорусские черты. Упоминаются печи, голбцы, полати, лавки, столы и божницы в переднем углу. Крестьянские избы имели отесанные стены, бревенчатые потолки — накатники. Горницы отделывались более тщательно. Так, в Верхотурье во время строительства горницы для подьячего приказной избы плотников заставили выскоблить внутренние стены, вывести дымник, настлать пол и потолок из плах, а к лавкам приделать причелины.

За пределами усадеб размещались овины, гумна. На речках сооружались мельницы, а вблизи жилища — житницы для хранения хлеба.

У русских крестьян Северного Урала и коми-пермяков бытовали и промысловые постройки — небольшие избушки для охотников и лесорубов в лесу, а также маленькие амбарчики (чамьи) на высоких столбах для хранения добычи и продуктов.

Жилищем северных манси были каркасные юрты, покрытые шкурами оленей и лосей. Они стояли до берегам верхней Вишеры, Косьвы и Лозьвы. У чусовских же манси, как отмечали И. Идес и Л. Бранд, жилище в конце XVII в. состояло из бревенчатого сруба, как у русских крестьян. Разница была лишь в том, что вместо печи находился очаг, пол был земляной, а вдоль одной стены пристраивалась широкая лавка.

Удмуртское народное жилище, как и русское и коми-пермяцкое, было срубным и трех камерным, на усадьбах сохранялась архаическая постройка куа, предназначенная для летней кухни и отправления семейных культов.

В татарских поселениях Приуралья издавна предпочитали ставить дома в глубине двора, а хозяйственные постройки размещали отдельно. Жилым домом был обычно четырехстенок, размеры которого зависели от экономического состояния хозяина.

У марийцев верховьев Уфы также сохранилось раздельное расположение построек, только жилой дом ставился посередине двора.

Жилище западных башкир представляло собой четырехугольный сруб, двухскатная крыша которого покрывалась тесом или соломой. Пол такой избы был расположен довольно высоко от земли. В подполье башкиры устраивали погреб для зимнего хранения пищевых продуктов. Подобный тип жилища западных башкир сложился в результате проникновения в их быт строительных традиций народов среднего Поволжья.

В восточной Башкирии, где влияние земледельческой культуры в XVII в. было незначительным, материальная культура башкир сохранила особенности полукочевого скотоводческого быта. Кроме войлочной решетчатой кибитки, временным жилищем башкир на кочевках служили конусообразные шалаши, покрытые сеном, ветками или древесной корой.

Одежда населения Урала в XVI -XVII вв. была разнообразной с ярко выраженными этническими чертами. Крестьянское население шило одежду из холщовых и суконных тканей домашнего изготовления, широко применялись льняная пестрядь и «крашенина». Население в городах, слободах и крупных погостах имело возможность приобретать ткани, при возимые на Урал из других центров. Местные таможни регистрировали привоз тканей, одежды, обуви, головных уборов и украшений. По сохранившимся документам видно, что через Тобольск, Верхотурье и Ирбитскую ярмарку поступали «иноземные» ткани восточного происхождения: камка, атлас, объярь, бязь, кумач, миткаль, киндяк, бархат, тафта.

В таможенных книгах указано, что население Приуралья и Верхотурского уезда использовало ткани, привозимые из Великого Устюга. Соли Вычегодской, Вятки, Казани и Макарьевской ярмарки. Оттуда больше поступали крашенина, сукна, овчинные шапки, рукавицы, овчинные кафтаны, украшения: бисер, жемчуг, ожерелья. В привозе из всех центров преобладала не готовая одежда, а ткани и иногда кожи. Из них местные ремесленники по заказу населения шили сарафаны, душегреи, камзолы. шубы, балахоны, епанчи, ферязи.

Русские и коми-пермяцкие мужчины носили традиционные для населения Европейского Севера и центра России холщовые рубахи и штаны, а женщины — сарафанный комплекс, который состоял из рубахи становины и сарафана. Сарафаны шили из разных тканей. Сшитый из тканей домашнего производства называли «дубасом крашенным», «пестрядинным». а из покупных — «китайчатым», «лазоревым» и пр. Праздничный сарафан украшался пришитыми спереди и по подолу лентами или золочеными и серебряными пуговицами. Богатые носили сарафан и с душегреей — короткая до талии одежда на лямках, покрытая ярким покупным материалом. В качестве верхней одежды носили понитки, зипуны сермяжные. а зимой — шубы нагольные или покрытые тканью. У коми-пермяков национальным видом одежды являлись шабуры.

Население, занятое охотой, рыбной ловлей, лесозаготовками, поверх понитков надевало лузаны, завоны, при ходьбе на лыжах — шерстяные узорные чулки и кожаные уледи. Весь этот комплекс был хорошо знаком многим народам лесной полосы. У русских преобладала кожаная обувь: поршни, коты, бахилы, башмаки, а у коми-пермяков, удмуртов и марийцев — лапти с косым носком.

Женский комплекс одежды дополнялся разнообразными головными уборами. Особенно распространены были как в городах, так и в сельской местности кокошники и шамшуры. Так, например, по крестьянским актам за 1686, 1688 и 1696 гг. видно, что в Кунгуре и деревнях Средняя Мечка, Полетаеве, Воскресенское женщины имели «подзатыльник шитый золотом», «Две перевязки, одна новая красная, мощню, плат шапочный», «фату пеструю», «очелки», «убрусы и подубрусники в, «кокошник золотой». Мужчины повсеместно носили войлочные колпаки, шапки из овчины, а также привозные овчинные шапки с суконным верхом.

Документы XVII в. отмечают бытование в уральских городах и таких видов одежды, как однорядка, свитка, шушун, которые исследователями откосятся к древнейшим видам. Богатые женщины носили и старинный головной убор «сорока», имевший форму чепца с уложенным сзади материалом в видо птичьего хвоста.

Одежда восточных башкир-скотоводов несколько отличалась от одежды земледельческого населения и имела немало общих элементов с казахской одеждой. Это шубы из конских шкур, просторно скроенный нагольный тулуп из овчины или суконный чекмень. Для одежды восточных башкир был весьма характерен колаксын — головной убор, аналогичный казахскому малахаю.

На Урале повсеместно проживало немало мастеров, которые по заказу крестьян изготавливали самые необходимые предметы для жизни: деревянную и долбленую посуду, домашние орудия труда, предметы женского рукоделия и многие украшения. Бытовые предметы часто имели скульптурную резьбу в виде птиц и зверей или украшались древней трехгранновыемчатой резьбой. На таких предметах, как прялки, трепала, на деталях ткацкого станка непременным узором была солнечная розетка.

Повсюду в быту использовалась и глиняная посуда. Ее также изготавливали местные мастера. Глиняная посуда русских гончаров отличалась широким верхом, волнистым и линейным орнаментом. У тюркоязычных народов бытовала гончарная посуда с узкой горловиной, в среде этих народов заметно давнее использование и медной посуды. Посуда, как сообщают документы XVII в., привозилась на Урал и с ярмарок Европейского Севера, Вятки и Поволжья. С Вятки везли деревянные ложки, ставцы, ковши, блюда, из Великого Устюга — сковороды, «олово блюдное». Кроме того, привозились и различные предметы домашнего и хозяйственного обихода: зеркала, замки «поличные» и висячие «свитные», гвозди, скобы, топоры, светцы, колокольчики и пр.

У русского населения края преобладали так называемые малые семьи, состоящие из двух поколений. Семьи были невелики; в Верхотурском уезде на один двор в начало XVII в. приходилось один-два работоспособных мужчины, во второй половине века — несколько больше. Чаще большие патриархальные семьи (т. е. состоявшие из трех поколений пли двух или нескольких братьев, живущих одним хозяйством) были у крестьян и ямщиков, реже — у посадских жителей. горожан края. Возраст мужчин, вступавших в брак, обычно был немного большим, чем у женщин.

Главой семьи был муж, распоряжавшийся не только хозяйством семьи, но и судьбами ее членов. Выбор родителей был решающим для определения будущего жениха или невесты для детей. В случае смерти отца эти права переходили к вдове или другим старшим родственникам.

Крестьянская этика предполагала ответственность родителей за детей, требовала «поить и кормить» их, будущий брак должен был заключаться с «ровней» по социальному и имущественному положению, что должно было служить залогом семейного покоя и благополучия. В случае же отступления от этих норм дети могли обращаться за помощью к другим родственникам, местным властям с просьбой о заступничестве. Сохранилась челобитная крестьянской девушки Т. Петровой, поданная в 1700 г. на имя Петра I приказчику Калиновской слободы, в которой она жаловалась, что, оставшись после смерти отца сиротой, она была отдана матерью сначала своей крестной, а потом в семью дяди, «а ныне она, мать моя. без совету дяди моего и иных сородичей отдает меня в замужество за гулящего человека, за пропойца и за шеровщика. А я… за кого… в замужество нейду. А будо она. мать моя, за него… силой в замужество отдаст — и я сама на себу руку подыму: утоплюсь или удавлюсь, а с ним жить не буду. Милосердный великий государь и великий князь Петр Алексеевич… пожалуй, меня, сироту свою… не вели матери моей за такого пропойца и шеровщика в замужество отдавать, чтоб мне напрасной смертию не умереть и сего свету не отстать. А Суде она, мать моя, или сродичи мои похочут меня в замужество отдать опричь ого, и я с нею, матерью, и сродниками прекословить не буду».

Семейный быт башкирского населения определяли законы ислама, согласно которым женщина занимала подчиненное положение в семье и была лишена гражданских прав. Соблазненные калымом, родители могли выдать девушку замуж за человека из дальних мест, нередко за старика, имевшего уже нескольких жен. Такой обычай породил появление обрядовой песни плача девушки, вступающей в брак, — сенгляу. Обращенная к родителям и родственникам, сенгляу выражала не только личное горе девушки, но и скорбь башкирской женщины вообще.

Распространение христианства в крае, положение церкви были связаны на Урале с рядом особенностей. В связи с тем что коренное население края придерживалось языческой религии, Приуралье и Урал стали местом, где велась миссионерская деятельность русского духовенства. Ее начало было положено Стефаном Пермским, прибывшим в Приуралье в 1379 г. и организовавшим в 1388 г. в Усть-Выме первую епископскую кафедру в Приуралье. В течение XV-XVII вв. западный склон Урала управлялся Вологодской и Великопермской епархией (с 1571 г.), частично Казанской (с 1555 г.), а с 1657 г. — в основном Вятской и Велико- пермской епархией. С учреждением Сибирской епархии в 1621 г. в ее состав вошли земли восточного склона Уральских гор и Зауралья.

Так же как и на Севере Руси, в Приуралье и па Урале проявилось своеобразное отношение русского крестьянства к церкви. Приходские церкви строились, снабжались утварью, книгами за счет денег, собиравшихся «миром». Не епархиальная церковная администрация, а крестьянский мир, крестьянская волость управляли делами приходской церкви. Мирской сход выбирал церковный причт, волость предоставляла причту землю, которую приходское духовенство должно было обрабатывать своим трудом. Местное духовенство подлежало волостному суду.

Тесная связь приходского духовенства с крестьянством, зависимость церкви от мирского самоуправления объясняют тот факт, почему значительная часть приходского духовенства и монашества Урала во второй половине XVII в. в условиях острого церковно-политического конфликта — раскола церкви — пошли не за официальными церковными властями, а за своей паствой. Относительная немногочисленность духовенства в крае, с одной стороны, постоянные конфликты с языческим населением Урала и Сибири — с другой, приводили к невыполнению жителями церковных обрядов, несоблюдению постов. С 60-х годов XVII в. большое влияние на жизнь уральского крестьянства и посадских жителей оказывало старообрядчество.

В течение XVI-XVII вв. русское население края — крестьянское по преимуществу — накопило огромный опыт в овладении природными богатствами края. Пахари, рудознатцы, землепроходцы — эти люди преобразовали край в течение исторически короткого времени, сделав его житницей и кузницей Сибири, подготовив стремительный взлет Урала в XVIII в., превращение его в крупнейший центр отечественной металлургии.